Überberichtete UnterschiedeDer Gender Vote Gap in Niedersachsen

Männer wählen rechts, Frauen wählen links«, intonierten verschiedene Medien in den vergangenen Monaten.[1] Mit der Bundestagswahl Ende Februar gewann diese Annahme neue Aktualität, da insbesondere die Gruppe der Erstwählerinnen zu 35 Prozent die Linke wählte, die männlichen Erstwähler hingegen nur zu 16 Prozent.[2] Bei der Alternative für Deutschland (AfD) lag das Stimmverhältnis bei der jüngsten Wähler:innenkohorte umgekehrt bei 15 Prozent (Frauen) respektive bei 27 Prozent (Männer).[3] Die Diskussion um den sogenannten Gender Vote Gap – also das unterschiedliche Wahlverhalten nach dem binär erhobenen Geschlecht männlich und weiblich – ist damit endgültig auch in Deutschland angekommen.

Der Gender Vote Gap besagt, dass insbesondere (junge) Frauen, progressive Einstellungen und (junge) Männer konservative verträten und deswegen entsprechend unterschiedliche Parteien wählten. Doch stimmt dieser Rückschluss vom Wahlverhalten auf die dahinterliegenden Einstellungen? Die Politikwissenschaft tendiert in ihrer Deutung des sogenannten modernen oder neuen Gender Vote Gaps[4] vielmehr dazu, dass Frauen sich ideologisch überwiegend links der Mitte, Männer hingegen eher rechts verorten würden. Folglich tendierten (junge) Männer eher dazu, nicht konservative, sondern auch rechtspopulistische bis -extreme Parteien häufiger zu wählen als Frauen.[5] Dies ist jedoch kein Naturgesetz: In der historischen Rückschau sah etwa der alte Gender Vote Gap während des 20. Jahrhunderts so aus, dass in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg Frauen eher konservative Parteien rechts der Mitte wählten und Männer eher die Sozialdemokratie bevorzugten.[6] In der jüngeren Vergangenheit wechselten die Geschlechter demzufolge also die politischen Lager.[7]

Somit hat dieser Gender Vote Gap auch eine demokratietheoretische Relevanz: Gibt es tatsächlich langfristige geschlechtsspezifische Unterschiede in der Unterstützung der politischen Lager? Korrespondiert dies mit Einstellungen zur repräsentativen Demokratie? Oder handelt es sich vielmehr um eine kurzfristige Momentaufnahme aufgrund externer Einflussfaktoren?

Bisherige empirische Befunde sind – trotz der in Medien suggerierten Eindeutigkeit – hinsichtlich dieser Fragen widersprüchlich. So wählten länderübergreifend bei der letzten Europawahl 2024 tatsächlich mehr Männer rechtspopulistische Parteien – in Deutschland wählten etwa 19 Prozent der Männer, aber nur 12 Prozent der Frauen die AfD.[8] Dies wiederholte sich bei der Bundestagswahl 2025 mit einem Abstand von 6 Prozentpunkten – 24 Prozent bei den Männern, 18 Prozent bei den Frauen.[9] Allerdings können wir in Deutschland dieses Muster durchgängig erst seit 2017 beobachten.[10]

Im Folgenden wird auf Basis der Daten des Niedersächsischen Demokratie-Monitors (NDM) erörtert, inwieweit die Voraussetzungen für den modernen Gender Vote Gap innerhalb der niedersächsischen Bevölkerung gegeben sind und ob hinter dem Vote Gap tatsächlich große ideologische Einstellungsunterschiede liegen. Der NDM erhebt alle zwei Jahre die politische Werteeinstellung der niedersächsischen Bevölkerung mittels einer repräsentativen Befragung. Er ist daher hervorragend geeignet, die oben aufgeworfenen Fragen auf Basis einer Sekundärdatenanalyse zu klären. In diesem Artikel werden zunächst mit diesen Daten die Ideologische Verortung der befragten Personen und ihre Problemwahrnehmung als mögliche Gründe für das geschlechtsspezifische Wahlverhalten untersucht. Der Beitrag analysiert das grundsätzliche geschlechtsspezifische Wählerinnenpotenzial für die AfD sowie als Korrelat die Unterstützung der repräsentativen Demokratie und ihre regionale Verteilung.

Ideologische Verortung

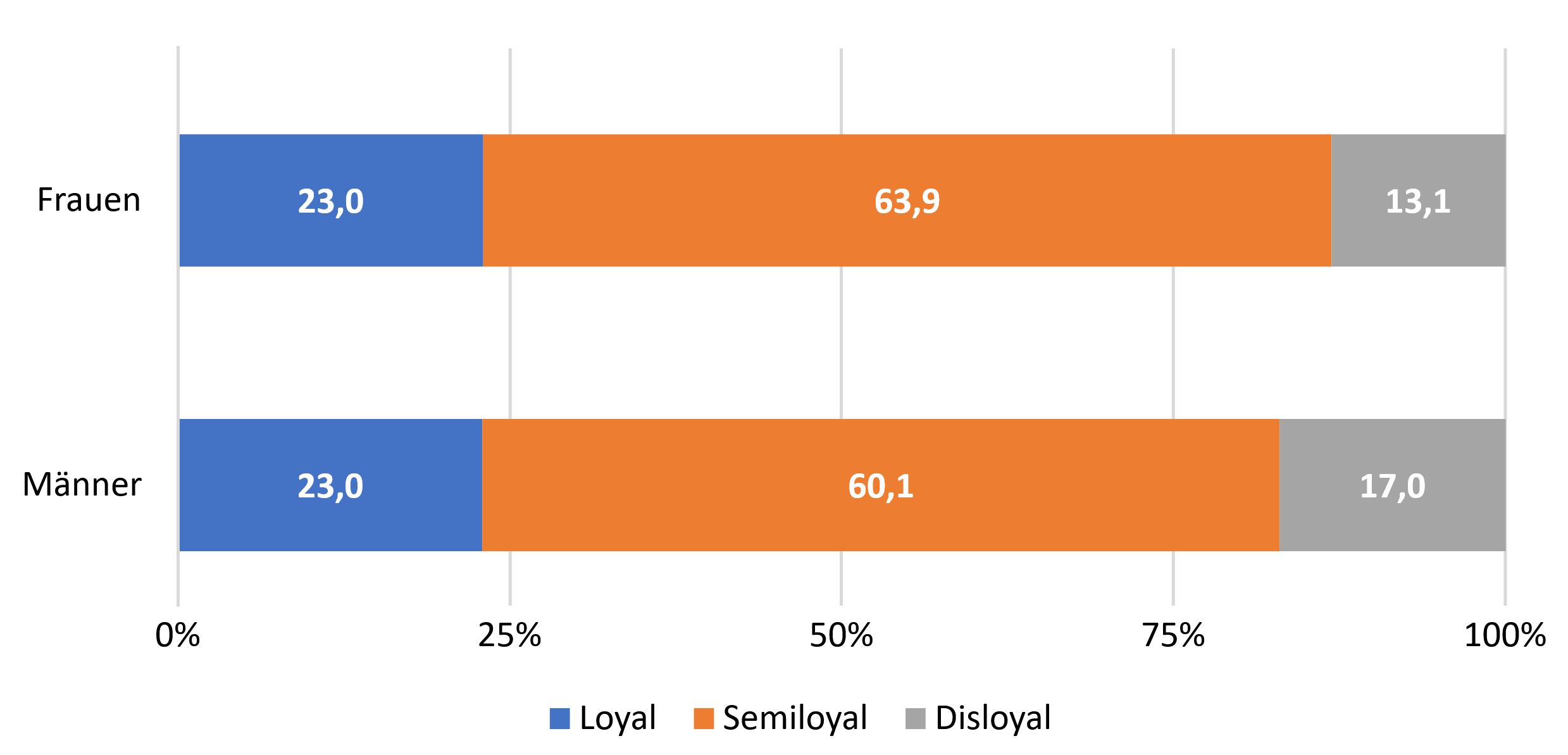

Betrachten wir zunächst die ideologische Selbstverortung. Wir haben die Personen gefragt, wo sie sich selbst innerhalb eines Links-Rechts-Spektrums auf einer Skala von eins bis elf verorten würden. Auf dieser Datengrundlage können wir Gruppen bilden, die eine Mitte-, Links- oder Rechts-Orientierung repräsentieren. Die Skalenwerte fünf, sechs und sieben stehen demnach für eine ideologisch mittige Selbsteinstufung der Befragten. Werte darunter gelten als links, Werte darüber gelten als rechts. Nach der Theorie des modernen Gender Vote Gap sollten Frauen sich deutlich häufiger links, Männer deutlich häufiger rechts einsortieren. In Niedersachsen ist dies aber so eindeutig nicht der Fall (s. Abb. 1).

Es zeigt sich vielmehr, dass sich der Wert für eine linke Selbsteinstufung zwischen den Geschlechtern kaum unterscheidet. Der Unterschied für die rechte Kategorie beträgt knapp vier Prozentpunkte, der sich daraus speist, dass sich mehr Frauen in der Mitte verorten als Männer. Insofern finden wir nur eine schwache Teilbestätigung, dass sich Männer eher rechts verorten. Dass Frauen eher links eingestellt sind, lässt sich anhand unserer Daten hingegen nicht bestätigen.

Sympathien gegenüber der AfD

Ungeachtet der geringen Unterschiede hinsichtlich der ideologischen Selbsteinstufung betrugen die Unterschiede bei der Europawahl 2024 bei der Wahl der AfD zwischen Frauen und Männern ganze sieben Prozentpunkte,[11] bei der Bundestagswahl sechs Prozentpunkte[12] und bei der niedersächsischen Landtagswahl 2022 noch fünf Prozentpunkte.[13] Gibt es also Anhaltspunkte, die erklären, warum Frauen die AfD signifikant seltener wählen? Um diese Frage zu beantworten, kann das Potenzial zur Wahlabsicht über ein Sympathieskalometer auf Basis der NDM-Daten ermittelt werden. Damit wird nicht direkt nach der Wahlabsicht gefragt; da diese klassische Sonntagsfrage volatil gegenüber tagespolitischen Ereignissen ist, können Ergebnisse in entsprechenden Umfragen stark schwanken. Über die Erhebung der Sympathie für die Parteien kann daher robuster geschlussfolgert werden, wie hoch das Potenzial für die jeweiligen Parteien ist.[14]

Bei einer Betrachtung der Extremwerte – maximale Befürwortung und maximale Ablehnung der AfD – zeigt sich in Niedersachsen ein klares Muster: 77 Prozent der befragten Frauen gaben in Niedersachsen den maximal schlechtesten Wert von -5 an, während nur 55 Prozent der Männer diesen Maximalwert wählten. Zum Vergleich: Bei den Grünen liegt diese maximale Ablehnung bei 15 Prozent (Frauen) beziehungsweise 30 Prozent (Männer). Die Grünen bieten sich deswegen als Vergleichsmaßstab an, weil sie zum Erhebungszeitraum des NDM eine spiegelbildliche Ungleichverteilung zur AfD aufwiesen. Hier bildet sich der moderne parteipolitische Geschlechterunterschied sehr deutlich ab: Zwar lehnen beide Geschlechter die AfD mehrheitlich ab – bei Frauen fällt diese Ablehnung um bemerkenswerte 22 Prozent deutlicher aus. Umgekehrt lehnen Männer die Grünen um 15 Prozentpunkte stärker ab.

Bislang haben wir erhoben, wer die AfD nicht wählen würde. Um nun zu schätzen, wer denn tatsächlich die AfD wählen könnte, werden nun die Personen verglichen, die eine positive Haltung zur AfD ausdrücken. Wenn die Befragten bewusst einen Wert über null angaben, kann von solch einer positiven Haltung ausgegangen werden – ungeachtet dessen, ob sie diese Partei tatsächlich wählen.

| Kohorte | Alle | Mann | Frau | (absoluter) Gender Gab |

| 16-29 | 21,15% | 20,43% | 21,92% | -1,49 |

| 30-39 | 19,81% | 20,63% | 18,94% | 1,69 |

| 40-49 | 26,39% | 33,73% | 18,65% | 15,08 |

| 50-59 | 23,97% | 27% | 21,25% | 5,75 |

| 60-69 | 13,17% | 10,29% | 15,78% | -5,49 |

| 70+ | 10,71% | 13,75% | 8,22% | 5,53 |

| Gesamt | 19,41% | 21,49% | 17,41% | 4,08 |

Aus Tabelle 1 wird ersichtlich, dass die grundsätzlich positive Bewertung der AfD zwischen den Geschlechtern nicht so unterschiedlich ausfällt wie erwartet. Hier beträgt der Gap – die Lücke – insgesamt lediglich rund 4 Prozent. Dies entspricht dem Wert, den wir oben unter Zuhilfenahme der Links-Rechts-Selbsteinstufung identifiziert haben und der dem Niveau der Landtagswahl 2022 entspricht. Die beiden jüngeren Kohorten bis 39 Jahre liegen prozentual eng beieinander, hier können wir von einer statistischen Gleichverteilung sprechen. Dieser Befund zur jüngeren Gruppe widerspricht aber wiederum deutlich dem in der Einleitung medial diskutierten Geschlechtsunterschied. Nach den Wahlergebnissen der letzten Bundestagswahl wäre für die jüngste Alterskohorte ein niedrigerer Wert bei den Frauen zu erwarten gewesen. Lediglich in der Gruppe der Vierzig- bis 49-Jährigen gibt es einen massiven Geschlechterunterschied von 15 Prozentpunkten; hier ist die AfD bei Männern also deutlich beliebter. Die extrem hohe Ausprägung bei den Männern zwischen vierzig und fünfzig Jahren spiegelt sich schließlich auch in den Wahlergebnissen wider.[15]

Gender Problem Gap

Lässt sich diese Teilbestätigung des Gender Vote Gaps auf thematische Präferenzen zurückführen? Befunde für andere Länder deuten darauf hin, dass Frauen ökologische und soziale Themen höher priorisieren, Männer hingegen eher Wirtschaftsthemen. Dies könnte den Vote Gap themenspezifisch erklären.[16]

In den Niedersächsischen Demokratie-Monitoren der Jahre 2019 und 2023 wurden die Befragten nach dem wichtigsten und zweitwichtigsten politischen Problem gefragt. Ihre Antworten verdeutlichen eine klare Tendenz.

| Wichtigstes oder zweitwichtigstes Problem 2019 | Frau | Mann |

| Migration | 22,01% | 23,72% |

| Umwelt/Klima | 16,63% | 12,37% |

| Soziale Gerechtigkeit | 32,42% | 30,08% |

| Wirtschaft | 6,7% | 11,82% |

| Bildung | 17,51% | 10,75% |

Wichtigstes oder zweitwichtigstes Problem 2019

Frau

Mann

Migration

35,89%

38,62%

Umwelt/Klima

24,96%

25,92%

Wirtschaft, Lebenshaltungskosten & Soziales

16,81%

29,76%

Bildung

12,5%

3,27%

2019 unterschieden sich hinsichtlich der Problemnennung von Migration die Geschlechter praktisch nicht, ebenso im Themenfeld Soziale Gerechtigkeit (Tabelle 2). Unterschiede gab es tatsächlich bei der Nennung von Umwelt und Klima, bei denen – der theoretischen Erwartung entsprechend – die Frauen leicht höhere Werte aufwiesen. Dies war für Männer beim Thema Wirtschaft der Fall. Schließlich nannten Frauen Bildung wesentlich häufiger als Problemkomplex.

Für 2023 gestaltet sich die Situation ähnlich, wenn im Detail auch anders: Migration und Umwelt werden hier insgesamt deutlich häufiger genannt (Tabelle 3). Neu ist allerdings, dass sich Frauen und Männer beim Thema Umwelt und Klima nicht mehr unterscheiden. Preise, Lebenshaltungskosten und Wirtschaft allgemein – all dies wird von Männern weiterhin deutlich häufiger genannt als von Frauen.[17] Dies gilt andersherum für das Thema Bildung. Wir finden damit einen klaren Hinweis auf themenspezifische Unterschiede bei der Problemwahrnehmung, die sich mutmaßlich auch auf die Präferenz von Parteien auswirken. Zumindest korrespondiert dies mit den Kompetenzzuschreibungen und Wahlmotiven für die Grünen und der AfD bei der Landtagswahl 2022. Hier werden für die Grünen Klima- und Bildungspolitik genannt – für die AfD – neben Kriminalitätsbekämpfung und sozialer Gerechtigkeit – Arbeitsplätze und Wirtschaft.[18]

Einstellung zur repräsentativen Demokratie

Auf Basis des Gender Vote Gaps wird häufig vermutet, dass Männer nicht nur häufiger rechtspopulistische Parteien wählen, sondern darüber hinaus auch tatsächlich stärker populistisch und demokratieskeptisch eingestellt sind. Doch stimmt dies überhaupt? Da in Umfragen die oft gestellte Frage, ob die Demokratie das »beste politische System« sei, meist sehr hohe Zustimmungswerte von bis zu neunzig Prozent erzielt, erwarten wir hier keine geschlechtsspezifischen Unterschiede. Der NDM fragt stattdessen nach den Teilelementen der repräsentativen Demokratie – der Notwendigkeit von Parteien und Opposition. Daraus wird ein Indikator gebildet, der die Loyalität zur repräsentativen Demokratie erfasst – eine Terminologie, die der Politikwissenschaftler Juan Linz in die Politikwissenschaft eingeführt hat.[19] Für eine Demokratie ist Linz zufolge entscheidend, dass die zur repräsentativen Demokratie semiloyalen Personen nicht mit den Disloyalen – das sind offene Demokratiefeind:innen – kooperieren. Wenn die Stabilität und Sicherung von Demokratien diskutiert wird, dann geht es also darum, diese Gruppe der Semiloyalen für die repräsentative Demokratie zu erhalten.

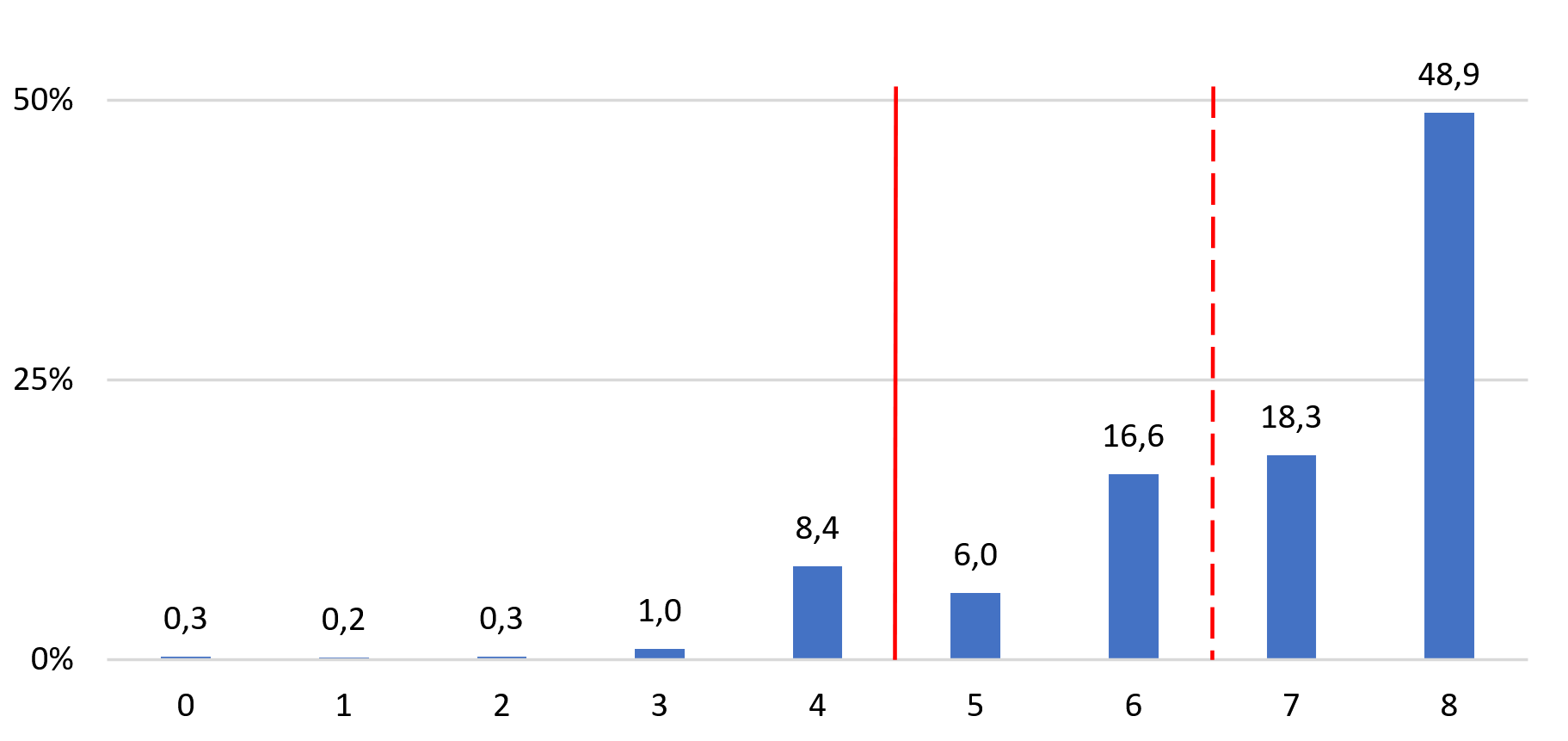

Abbildung 2 stellt dies mit einer kleinen Interpretationshilfe dar. Die hohen Werte sieben und acht repräsentieren die Bevölkerungsanteile, die als uneingeschränkt loyal zur repräsentativen Demokratie angesehen werden können. Die Werte fünf und sechs, hier dargestellt im Raum zwischen gestrichelter und durchgezogener roter Linie, sind die sogenannten semiloyalen Personen. Die Werte von vier oder weniger sind diejenigen, die für die repräsentative Demokratie derzeit kaum gewinnbar sind. Dies sind zusammengerechnet knapp zehn Prozent der Befragten. Der Anteil der Semiloyalen beträgt zusammengerechnet 22,6 Prozent, der der Loyalen über 67 Prozent. Wie sind diese Loyalitätsmuster zur repräsentativen Demokratie in der niedersächsischen Bevölkerung verteilt?

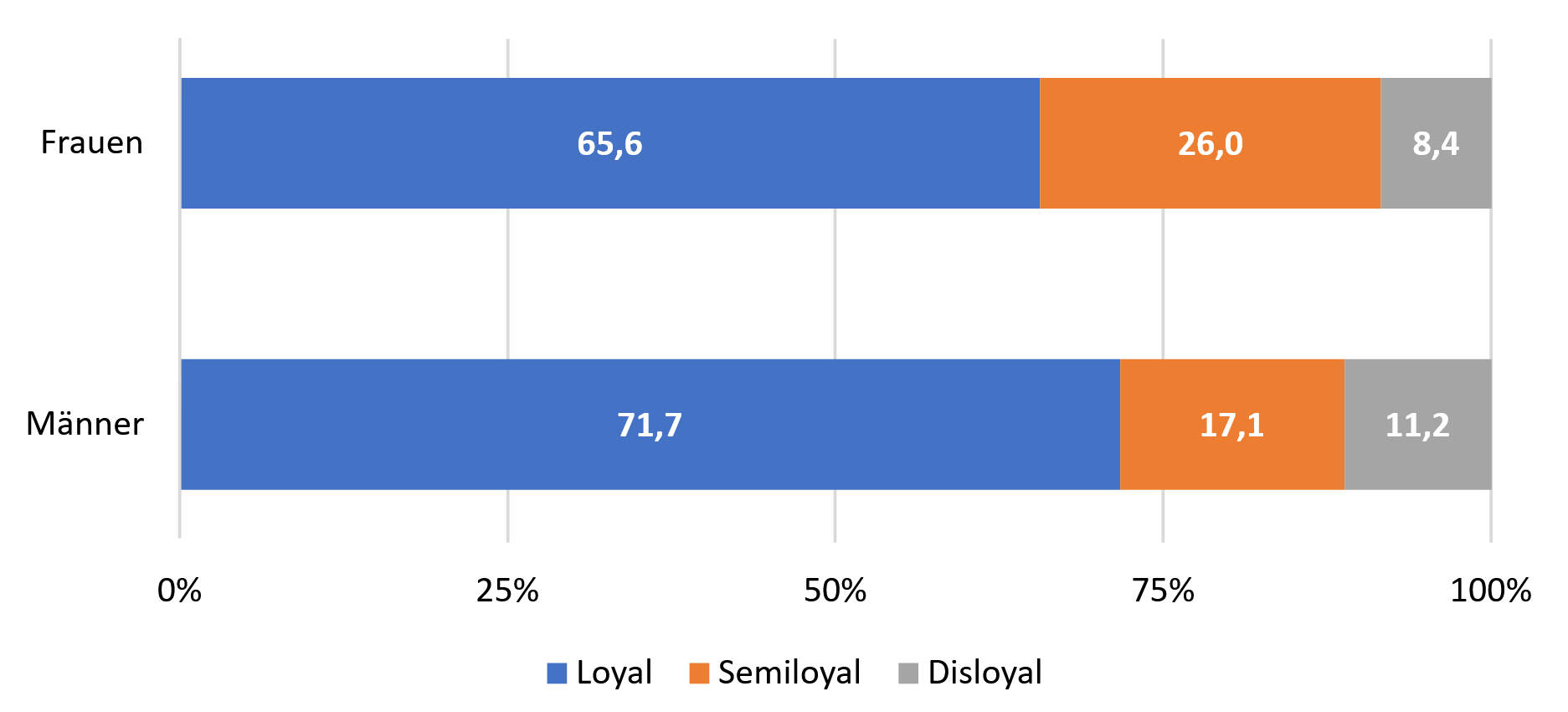

Interessant ist hier zunächst der Blick auf die Geschlechterverteilung: Bei den Disloyalen überwiegen knapp die Männer, bei den Semiloyalen allerdings klar die Frauen, sodass die Männer wiederum die größere Gruppe bei den zur repräsentativen Demokratie loyalen Personen stellen. Der höhere Anteil an Disloyalen bei den Männern korrespondiert mit dem Befund, dass sie eher zu systemfeindlichen Parteien neigen. Allerdings überrascht der hohe Anteil an semiloyalen Frauen. Üblicherweise wird vermutet, dass Semiloyalität zur repräsentativen Demokratie mit einer Präferenz für populistische Parteien einhergeht.[20] Der sehr hohe Anteil bei den Frauen von 26 Prozent (Abbildung 3) übersteigt jedoch bei Weitem das Potenzial dieser Parteien bei Frauen, das auf 17,4 Prozent geschätzt werden kann (Tabelle 1). Innerhalb der Gruppe der semiloyalen Frauen ist die CDU mit 32,6 Prozent bei der Frage nach der Wahl am kommenden Sonntag stärkste Partei, die SPD mit 24,1 Prozent die zweitstärkste Kraft vor den Grünen mit 22,2 Prozent und der AfD mit 14 Prozent.[21]

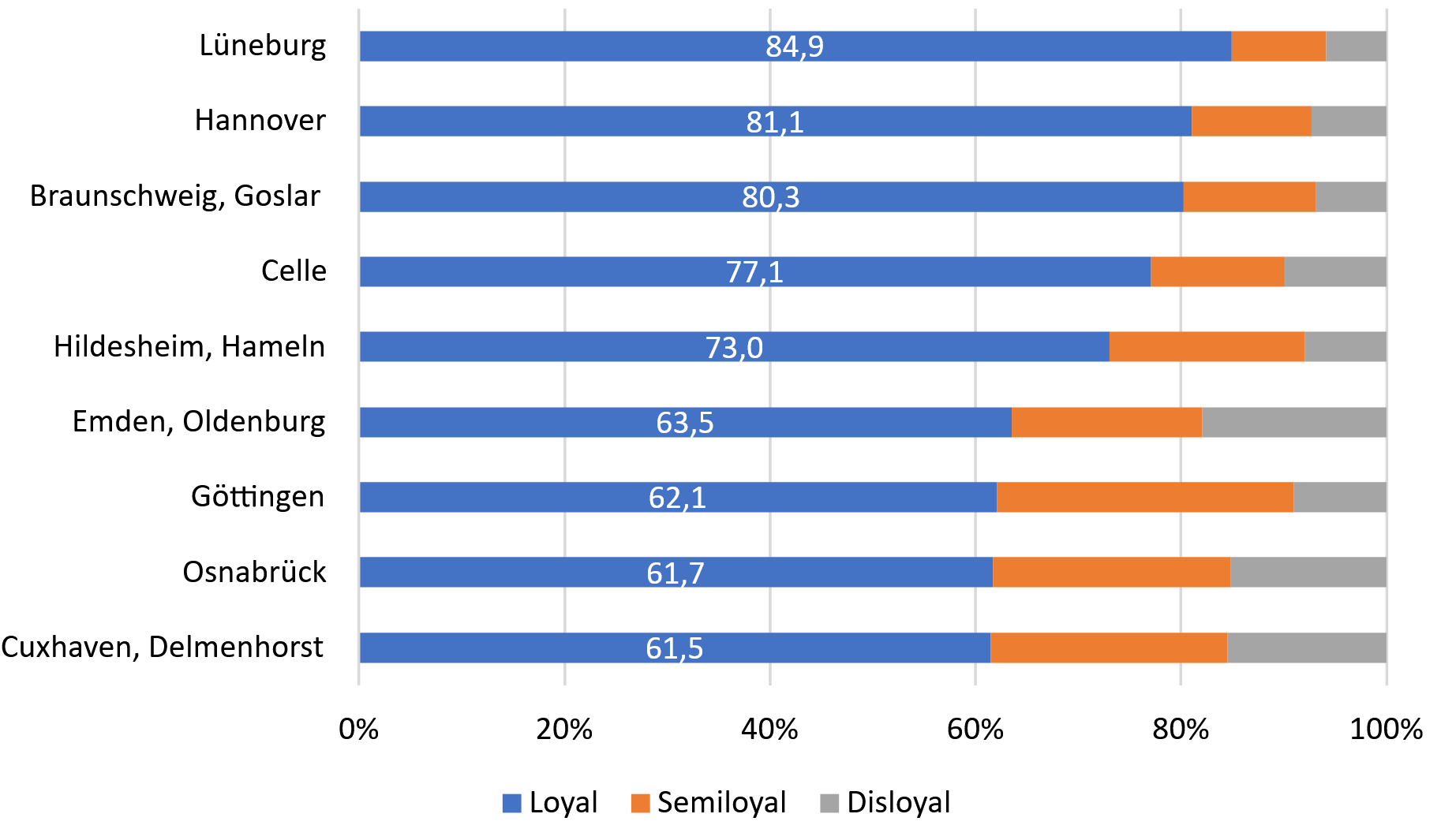

Regionale Muster bei der Einstellung zur repräsentativen Demokratie

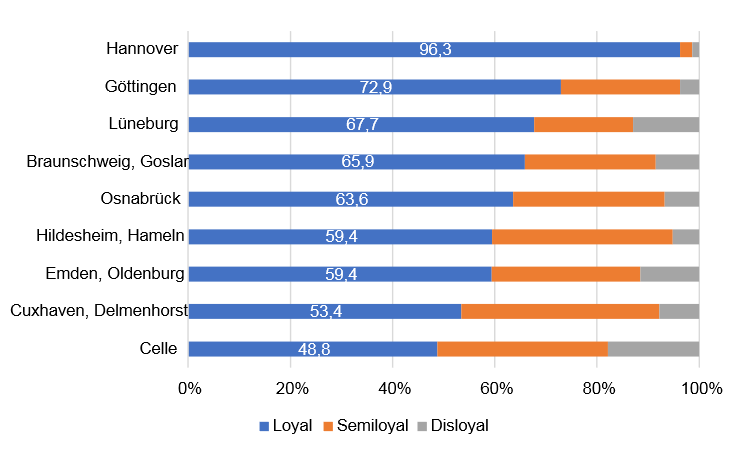

Diese Berechnung sagt jedoch noch nichts über die räumliche Verteilung dieser Einstellungen zur repräsentativen Demokratie aus. Nun wissen wir aber, dass sowohl das Wahlverhalten als auch die politischen Einstellungen, wie sie im Niedersächsischen Demokratie-Monitor erhoben werden, lokal sehr ungleich verteilt sind. Daher lohnt sich zum besseren Verständnis ein Blick in die regionalen Muster der geschlechtsspezifischen Einstellungen zur repräsentativen Demokratie. Hier offenbaren sich deutlich größere Unterschiede innerhalb der Geschlechter als zwischen den Geschlechtern. So gibt es bei den Frauen eine überraschend deutliche regionale Kluft: In und um Hannover herum erreicht die Loyalitätsskala einen Fabelwert von über 96 Prozent, Göttingen folgt mit 72,9 Prozent und Lüneburg mit 67,7 Prozent. In und um Celle herum erreicht der Wert keine 50 Prozent mehr (Abbildung 4).

Hier bestätigt sich bei den Frauen, dass die Gegenden mit Universitätsstädten diejenigen sind, die der repräsentativen Demokratie am meisten vertrauen. Dieses regionale Muster zeigt sich ebenfalls bei Männern, jedoch in deutlich abgeschwächter Form. Hannover ist auch hier ein Hort der Loyalität, allerdings noch übertroffen von Lüneburg. In Celle sind die Werte gegenüber den Frauen vergleichsweise hoch, während sie in und um die Universitätsstädte Göttingen und Osnabrück mit 62 und 61 Prozent sogar leicht geringer als bei den Frauen sind. Beide Städte landen bei den Männern sogar hinter der Region Ostfriesland, Emden und Oldenburg und nur ganz knapp vor der Region Cuxhaven und Delmenhorst – was dort in der Regel hoch mit ökonomischer Schwäche und dem Gefühl des Abgehängtseins zusammenhängt,[22] aber für Göttingen und Osnabrück so nicht festgestellt werden kann (Abbildung 5). Je weiter entfernt die Menschen also vom Entscheidungszentrum Hannover wohnen und je weiter die nächste Universität entfernt ist, desto unzufriedener werden die Menschen mit der Demokratie, sie weisen höhere Populismuswerte auf und haben eine geringere Unterstützung der repräsentativen Demokratie.[23]

Das Bild der mit der zur repräsentativen Demokratie loyalen Frauen, die weniger zur Wahl extremer oder populistischer Parteien neigen, ist eines, das sich nur für die Landeshauptstadt Hannover und in leicht abgeschwächter Form in den Postleitzahlgebieten Göttingen und Lüneburg bestätigt. In Braunschweig liegt die Demokratiezufriedenheit bei Männern wie Frauen recht hoch. Die genannten Regionen passen bei beiden Geschlechtern zu den internationalen Befunden – die Regionen um Universitäts- und Dienstleistungszentren erweisen sich als Stützen der repräsentativen Demokratie, und umgekehrt sind die alten, ökonomisch schwächelnden Industriezentren eher skeptisch.[24]

Diskussion und Fazit

Die Ergebnisse offenbaren, dass es sich beim modernen Gender Vote Gap und den ideologischen Unterschieden zwischen den Geschlechtern in Niedersachsen um ein komplexes Phänomen handelt, dem die verkürzte mediale Darstellung nicht gerecht wird. Dort wird häufig angenommen, dass vom Wahlergebnis direkt auf die individuellen Einstellungen geschlossen werden kann. Auf individueller Einstellungsebene sind die geschlechtsspezifischen Unterschiede allerdings zum Teil marginal oder – wie bei der Unterstützung der Teilelemente der repräsentativen Demokratie – sie weisen sogar die umgekehrte Richtung gegenüber der ursprünglichen Erwartung auf. Der Gender Vote Gap existiert, insbesondere bei der Gruppe der jüngsten Wähler:innen und auch in der Gruppe der Vierzig- bis 49-Jährigen. Allerdings ist der Schluss auf die dahinterliegenden Einstellungsmuster – wonach junge Frauen progressiv und junge Männer konservativ eingestellt sind – zu vereinfachend.

Ein vertiefender Blick auf die dem Vote Gap zugrunde liegenden Einstellungsmuster erweitert unser Verständnis für das geschlechterspezifische Wahlverhalten. Tatsächlich scheint der Vote Gap nach den hier vorliegenden Ergebnissen sowohl dadurch begründet, dass die Parteien links der Mitte ihr Wählerpotenzial bei den Männern nicht ausschöpfen, als auch dadurch, dass rechtspopulistische Parteien als Wahlalternative für Frauen (noch) nicht attraktiv genug sind. Obwohl Frauen im Kernthema rechtspopulistischer Parteien – Migration – keine nennenswerten Unterschiede zu den Männern aufweisen, wählen sie diese Parteien bislang seltener. In der jüngsten Wählerinnenkohorte weisen sie sogar migrationsskeptischere Werte als ihre männlichen Pendants auf. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der progressiven und rechten Einstellung werden somit rein auf Basis der Wahlergebnisse überschätzt und medial überberichtet. Die grundierenden Einstellungsmuster scheinen sich ähnlicher zu sein, als dies auf Basis der Wahlergebnisse vermutet werden könnte. Davon auszugehen, dass Frauen auch in Zukunft rechtspopulistische Parteien in ihrer Wahl weiterhin überproportional verschmähen, scheint auf Basis dieser Befunde somit ein Trugschluss zu sein.

Wie lässt sich der Widerspruch zwischen medialer Wahrnehmung und den Befunden der Einstellungsforschung zum Gender Vote Gap erklären? Darüber kann hier an dieser Stelle nur spekuliert werden. Ein Grund, der in diesem Beitrag über die Daten des NDM nicht erfasst wurde, könnten in der Berichterstattung transportierte Geschlechtsstereotype sein, die Frauen schlicht nicht direkt mit rechtspopulistischen und -extremen Parteien in Verbindung bringen, da sie als moderat charakterisiert werden. Damit wären die Geschlechtsstereotype medial wirkmächtig – ohne dass es hierfür eine empirische gesellschaftliche Basis gäbe.

Die Soziologin Alice Evans hat herausgefunden, dass ein hoher Social-Media-Konsum den direkten Austausch zwischen Männern und Frauen verringern kann. Dadurch sinkt das Verständnis für die jeweils andere Perspektive, was sich auch in den geschlechtsspezifischen Wahlmustern der jüngsten Wählergruppen zeigt. Dieser Effekt könnte sich in Zukunft noch verstärken: Wenn digitale Echokammern kleine Unterschiede in den Einstellungen über Jahre hinweg vergrößern, könnte sich der Gender Vote Gap langfristig in einen sich selbst verstärkenden Kohorteneffekt verwandeln – mit immer stärker auseinandergehenden Wahlpräferenzen zwischen den Geschlechtern.

Die regionalspezifische Analyse für Niedersachsen legt indes nahe, dass die Unterschiede innerhalb der Frauen größer sind als zwischen Frauen und Männern. Insbesondere die Sonderstellung der Landeshauptstadt Hannover fällt ins Auge. Dort und in den Universitätsstädten sehen wir den erwarteten Zusammenhang von Wahlverhalten und systemloyalen sowie links-progressiven Einstellungsmustern. Der Gender Vote Gap und die unterschiedliche Problemwahrnehmung zwischen den Geschlechtern sind vor allem durch Hannover und die Universitätsstädte gegenüber dem Land getrieben – und in der direkten Wohnnachbarschaft der dort verankerten Medien existiert der Gender Gap so wie häufig berichtet, während es abseits der Metropolen auch innerhalb der Gruppe der Frauen deutlich anders aussieht. Dies kann kulturelle Gründe haben, zum Beispiel aufgrund der langjährigen sozialdemokratischen Prägung der Hauptstadt;[25] es könnte aber auch sozioökonomische Ursachen haben, die im Metropoleffekt begründet liegen und mit höherem Wohlstand, Bildungsniveau und Nähe zum Entscheidungszentrum einhergehen. Jüngste Befunde für Europa scheinen diese Vermutung zu bestätigen. Die Politikwissenschaftler Armin Schäfer und Nils D. Steiner finden nämlich nur bei den hohen, nicht aber bei den niedrigen Bildungsabschlüssen das geschlechtsspezifische Muster des Wahlverhaltens.[26]

Zwar gibt es im Aggregat den modernen Vote Gap. Die eigentlichen Ursachen dafür scheinen jedoch nicht unbedingt das Geschlecht, sondern Bildung und Wohnort zu sein. Tatsächlich war zum Beispiel bereits bei den Europawahlen 2024 erkennbar, dass über den Bildungsabschluss relativ präzise das Wahlverhalten vorausgesagt werden kann. Dieser korreliert wiederum hoch mit der Art des Beschäftigungsverhältnisses einer Person – und tatsächlich wiesen schon frühere Studien der Gender Vote Gaps darauf hin, dass die Beschäftigungsart und der Wirtschaftssektor, geordnet nach Industrie-, Agrar- oder Dienstleistungs- und Wissensvermittlungssektor, eine hohe Erklärungskraft besitzen.[27] Frauen arbeiten eher in Dienstleistungsberufen, wo geschlechtsunabhängig eher progressiv-linke Politikentwürfe verankert sind. Im Zusammenspiel dieser sozioökonomischen Faktoren mit den multiplen sozialen Identitäten aufgrund des Wohnorts, der Region, der Ethnie sowie des Migrationsstatus und schließlich der Geschlechtsidentität scheint sich die eigentliche Erklärung des geschlechtsspezifischen Wahlverhaltens zu ergeben.[28] Es gilt, die spezifischen gesellschaftlichen Dynamiken hinter dem geschlechtsspezifischen Wahlverhalten in den Blick zu nehmen.

Die Ergebnisse des NDM 2023 und die eben diskutierten Daten legen nahe, dass Männer eher trotz als wegen ihrer zum Teil als rechtsextrem eingestuften Landesverbände und Akteure in der Vergangenheit überproportional AfD gewählt haben. Zumindest weisen viele von ihnen eine hohe Zustimmung zu den Teilaspekten der repräsentativen Demokratie auf. Zugleich sind viele Frauen durchaus offen für die Kernthemen der AfD wie die Begrenzung der Migration. Mehrere Szenarien sind demnach für die Zukunft für Niedersachsen und Deutschland denkbar: Erstens könnte sich das Wahlverhalten von Männern und Frauen auch in der jüngsten Kohorte annähern, in der nämlich die Frauen vermehrt wie in Frankreich rechtspopulistisch wählen. Zweitens könnten Männer besser von den anderen Parteien angesprochen werden, insbesondere von der Sozialdemokratie, wie beispielsweise in Dänemark und von Labour bei der letzten Wahl in Großbritannien.[29] Drittens könnten wir bei der Bundestagswahl stärkere Kohorteneffekte sehen, die sich dadurch zeigen, dass bildungs- und einkommensbedingt Frauen mit jeder neuen Generation verstärkt links-progressiv wählen, während Männer verstärkt konservativ wählen. Damit hätten wir bei der jüngsten Bundestagswahl einen Trend gesehen, der sich in Zukunft verstärken könnte. Allerdings sprechen die oben diskutierten Daten für Niedersachsen dafür, dass das grundsätzliche Wähler:innenpotenzial für die AfD sich nicht so stark unterscheidet.

Unabhängig davon, welches Szenario wir zukünftig erleben werden: Das Geschlecht an sich scheint somit nicht die eigentliche Ursache für das Wahlverhalten zu sein. Es sind eher die auf unterschiedlichen Bildungsabschlüssen und ökonomischen Voraussetzungen basierenden Lebenswelten, die zunehmend mit dem Geschlecht zusammenhängen, die zu den unterschiedlichen Wahlergebnissen bei Männern und Frauen führen.

Literaturverzeichnis

Abendschön, Simone und Steinmetz, Stephanie: The gender gap in voting revisited. Women’s party preferences in a European context, in: Social Politics, Jg. 21 (2014), H. 2, S. 315–344, https://doi.org/10.1093/sp/jxu009.

Biallas, Manuel und Schneider, Isabel: Warum junge Männer rechts wählen, in: NDR.de, 15.05.2024, URL: https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama/archiv/2024/Warum-junge-Maenner-rechts-waehlen,jungemaenner100.html [eingesehen am 12.03.2025].

Cheron, Lou: Gender and generational shifts in UK voting trend: What should we think?, in: Political Studies Association, 24.06.2024, URL: https://www.psa.ac.uk/psa/news/gender-and-generational-shifts-uk-voting-trends-what-should-we-think [eingesehen am 25.03.2025].

Dassonneville, Ruth: Change and continuity in the ideological gender gap. a longitudinal analysis of left‐right self‐placement in OECD countries, in: European Journal of Political Research, Jg. 60 (2021), H. 1, S. 225-238, https://doi.org/10.1111/1475-6765.12384.

Daum, Philipp: »In Dating-Apps sagen linke Frauen, sie würden nie Konservative daten«, in: Zeit Online, 03.03.2025, URL: https://www.zeit.de/gesellschaft/2025-03/geschlechterforschung-wahlverhalten-linke-frauen-rechte-maenner-alice-evans [eingesehen am 12.03.2025].

Forschungsgruppe Wahlen: Europawahl 2024. Bericht vom 9. Juni 2024 (Nr. 194), in: Politikbarometer Extra, 09.06.2025, URL: https://www.forschungsgruppe.de/Wahlen/Wahlanalysen/Newsl_Euro_240609.pdf [eingesehen am 12.03.2025].

Fuchs, Gesine: Wählen Frauen anders als Männer?, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 12.10.2018, URL: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/277339/waehlen-frauen-anders-als-maenner/ [eingesehen am 12.03.2025].

Gidron, Noam und Hall, Peter A.: Populism as a problem of social integration. in: Comparative Political Studies, Jg. 53 (2020), H. 7, S. 1027–1059, https://doi.org/10.1177/0010414019879947.

Giger, Nathalie: Towards a modern gender gap in Europe? A comparative analysis of voting behavior in 12 countries, in: The Social Science Journal, Jg. 46 (2009), H. 3, S. 474–492, https://doi.org/10.1016/j.soscij.2009.03.002.

Golle, Anne-Sophie: Gender-Gap beim Wählen. Junge Menschen driften auseinander, in: MDR Wissen, 26.04.2024, URL: https://www.mdr.de/wissen/psychologie-sozialwissenschaften/wahlverhalten-konservativ-liberal-gender-gap-spaltung-junge-generation-102.html [eingesehen am 12.03.2025].

Harfst, Philipp/Franzmann, Simon T./Kühnel, Steffen/Fitzpatrick, Sally A./Krug, Laura/Hartmann, Jonah/Schmidt, Sarah P./Siepert, Emilie/Zylla, Michael: Niedersächsischer Demokratie-Monitor 2023. Politik in der Vertrauenskrise, Göttingen 2024, https://doi.org/10.17875/gup2024-2651.

Hooghe, Liesbet und Marks, Gary: Cleavage theory meets Europe’s crises. Lipset, Rokkan, and the transnational cleavage, in: Journal of European Public Policy, Jg. 25 (2018), H. 1, S. 109–135, https://doi.org/10.1080/13501763.2017.1310279.

Hudde, Ansgar: Seven Decades of Gender Differences in German Voting Behavior, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Jg. 75 (2023), H. 2, S. 143–170, https://doi.org/10.1007/s11577-023-00904-4.

Kittilson, Maul. C.: Gender and political behavior, in: Oxford Research Encyclopedia of Politics, Online 2016, https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.71.

Knutsen, Oddbjørn: Social Class, Sector Employment, and Gender as Party Cleavages in the Scandinavian Countries. A Comparative Longitudinal Study, in: Scandinavian Political Studies, Jg. 24 (2001), H. 4, S. 311–350, https://doi.org/10.1111/1467-9477.00058.

Kriesi, Hanspeter: Revisiting the Populist Challenge, in: Czech Journal of Political Science, Jg. 25 (2018), H. 1, S. 5–27, https://doi.org/10.5817/PC2018-1-5.

Levitsky, Steven und Ziblatt, Daniel: Wie Demokratien sterben. Und was wir dagegen tun können, München 2018.

Linz, Juan J. und Stepan, Alfred C.: The breakdown of democratic regimes, Baltimore 1978.

Marg, Stine/Finkbeiner, Florian/Kühnel, Steffen/Dermitzaki, Efpraxia: Niedersächsischer Demokratie-Monitor 2019, Göttingen 2019.

O. V.: Wer wählte die AfD – und warum?, in: tagesschau.de, 24.02.2025, URL: https://www.tagesschau.de/wahl/archiv/2025-02-23-BT-DE/umfrage-afd.shtml [eingesehen am 25.03.2025].

O. V.: Wer wählte die Grünen – und warum?, in: tagesschau.de, 09.10.202, URL: https://www.tagesschau.de/wahl/archiv/2022-10-09-LT-DE-NI/umfrage-gruene.shtml [eingesehen am 12.03.2025].

O. V.: Wen wählten Jüngere und Ältere?, in: tagesschau.de, 24.02.2025, URL: https://www.tagesschau.de/wahl/archiv/2025-02-23-BT-DE/umfrage-alter.shtml [eingesehen am 12.03.2025].

O. V.: Wer wählte was?, in: Tagesschau, 24.02.2025, URL: https://www.tagesschau.de/wahl/archiv/2025-02-23-BT-DE/umfrage-werwas.shtml [eingesehen am 12.03.2025].

Schäfer, Armin und Steiner, Nils D.: How education, generation and gender jointly structure green and radical right voting. West European Politics (2025), online first, 1-28.

Scharf, Philipp/Schenke, Julian/Tappé, Luke: Konstitutionsfaktoren des »anderen Hannovers«. Politische Kultur und linksradikales Engagement in der niedersächsischen Landeshauptstadt, Göttingen 2021, https://doi.org/10.17875/gup2021-1610.

[1]Biallas, Manuel und Schneider, Isabel: Warum junge Männer rechts wählen, in: NDR.de, 15.05.2024, URL: https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama/archiv/2024/Warum-junge-Maenner-rechts-waehlen,jungemaenner100.html [eingesehen am 12.03.2025].

[2]Daum, Philipp: »In Dating-Apps sagen linke Frauen, sie würden nie Konservative daten«, in: Zeit Online, 03.03.2025, URL: https://www.zeit.de/gesellschaft/2025-03/geschlechterforschung-wahlverhalten-linke-frauen-rechte-maenner-alice-evans [eingesehen am 12.03.2025].

[3]O. V.: Wer wählte die AfD – und warum?, in: tagesschau.de, 24.02.2025, https://www.tagesschau.de/wahl/archiv/2025-02-23-BT-DE/umfrage-afd.shtml [eingesehen am 25.03.2025].

[4]Giger, Nathalie: Towards a modern gender gap in Europe? A comparative analysis of voting behavior in 12 countries, in: The Social Science Journal, Jg. 46 (2009), H. 3, S. 474–492, https://doi.org/10.1016/j.soscij.2009.03.002; Abendschön, Simone und Steinmetz, Stephanie: The gender gap in voting revisited. Women’s party preferences in a European context, in: Social Politics, Jg. 21 (2014), H. 2, S. 315–344, https://doi.org/10.1093/sp/jxu009; Hudde, Ansgar: Seven Decades of Gender Differences in German Voting Behavior, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Jg. 75 (2023), H. 2, S. 143–170, https://doi.org/10.1007/s11577-023-00904-4.

[5]Dassonneville, Ruth: Change and continuity in the ideological gender gap a longitudinal analysis of left‐right self‐placement in OECD countries, in: European Journal of Political Research, Jg. 60 (2021), H. 1, S. 225–238, https://doi.org/10.1111/1475-6765.12384.

[6]Knutsen, Oddbjørn: Social Class, Sector Employment, and Gender as Party Cleavages in the Scandinavian Countries. A Comparative Longitudinal Study, in: Scandinavian Political Studies, Jg. 24 (2001), H. 4, S. 311–350, https://doi.org/10.1111/1467-9477.00058.

[7]Medial diskutiert in: Golle, Anne-Sophie: Gender-Gap beim Wählen. Junge Menschen driften auseinander, in: MDR Wissen, 26.04.2024, URL: https://www.mdr.de/wissen/psychologie-sozialwissenschaften/wahlverhalten-konservativ-liberal-gender-gap-spaltung-junge-generation-102.html [eingesehen am 12.03.2025].

[8]Forschungsgruppe Wahlen: Europawahl 2024. Bericht vom 9. Juni 2024 (Nr. 194), in: Politikbarometer Extra, 09.06.2025, URL: https://www.forschungsgruppe.de/Wahlen/Wahlanalysen/Newsl_Euro_240609.pdf [eingesehen am 12.03.2025].

[9]O. V.: Wer wählte die AfD – und warum?

[10]Hudde: Gender Differences.

[11]Forschungsgruppe Wahlen: Europawahl 2024.

[12]O. V.: Wer wählte was?, in: tagesschau.de, 24.02.2025, URL: https://www.tagesschau.de/wahl/archiv/2025-02-23-BT-DE/umfrage-werwas.shtml [eingesehen am 12.03.2025].

[13]O. V.: Wer wählte die AfD – und warum?

[14]Eine Alternative ist die verbreitete Erhebung der »Propensity to vote« mit der Frage: »Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie folgende Partei wählen?« Da wir im NDM an langfristigen Überzeugungen jenseits der Wahlentscheidung interessiert sind, nutzen wir Sympathien.

[15]O. V.: Wen wählten Jüngere und Ältere?, in: tagesschau.de, 24.02.2025, URL: https://www.tagesschau.de/wahl/archiv/2025-02-23-BT-DE/umfrage-alter.shtml [eingesehen am 12.03.2025].

[16]Fuchs, Gesine: Wählen Frauen anders als Männer?, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 12.10.2018, URL: https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/277339/waehlen-frauen-anders-als-maenner/ [eingesehen am 12.03.2025].

[17]Da es sich um eine offene Frage handelt, sind die Kategorien begrifflich nicht immer vollständig deckungsgleich. Der 2019 noch häufig genannte Begriff der Sozialen Gerechtigkeit ist 2023 kaum noch eigenständig präsent.

[18]O. V.: Wer wählte die Grünen – und warum?, in: tagesschau.de, 09.10.202, URL: https://www.tagesschau.de/wahl/archiv/2022-10-09-LT-DE-NI/umfrage-gruene.shtml [eingesehen am 12.03.2025]; o. V.: Wer wählte die AfD – und warum?

[19]Linz, Juan J. und Stepan, Alfred C.: The breakdown of democratic regimes, Baltimore 1978; Levitsky, Steven und Ziblatt, Daniel: Wie Demokratien sterben. Und was wir dagegen tun können, München 2018.

[20]Kriesi, Hanspeter: Revisiting the Populist Challenge, in: Czech Journal of Political Science, Jg. 25 (2018), H. 1, S. 5–27, hier S. 21, https://doi.org/10.5817/PC2018-1-5.

[21]Eigene Auswertung auf Basis von Harfst, Philipp et al.: Niedersächsischer Demokratie-Monitor 2023. Politik in der Vertrauenskrise, Göttingen 2024, https://doi.org/10.17875/gup2024-2651.

[22]Gidron, Noam und Hall, Peter A.: Populism as a problem of social integration. in: Comparative Political Studies, Jg. 53 (2020), H. 7, S. 1027–1059, https://doi.org/10.1177/0010414019879947.

[23]Harfst et al.: Niedersächsischer Demokratie-Monitor 2023; erwartungsgemäß korreliert die Unzufriedenheit mit der Demokratie mit Populismus mit 0,45 und die Unterstützung der repräsentativen Demokratie mit 0,23 im Niedersächsischen Demokratie-Monitor 2023 (eigene Berechnung auf Basis von Harfst et al: Niedersächsischer Demokratie-Monitor 2023). Diese drei Aspekte sind somit nicht deckungsgleich: Die aktuelle Unzufriedenheit mit der Demokratie spiegelt auch die Einstellung zur aktuellen Regierung wider. Jemand kann grundsätzlich die repräsentative Demokratie unterstützen und trotzdem mit dem aktuellen Zustand der Demokratie unzufrieden sein.

[24]Hooghe, Liesbet und Marks, Gary: Cleavage theory meets Europe’s crises. Lipset, Rokkan, and the transnational cleavage, in: Journal of European Public Policy, Jg. 25 (2018), H. 1, S. 109–135, https://doi.org/10.1080/13501763.2017.1310279.

[25]Scharf, Philipp/Schenke, Julian/Tappé, Luke: Konstitutionsfaktoren des »anderen Hannovers«. Politische Kultur und linksradikales Engagement in der niedersächsischen Landeshauptstadt, Göttingen 2021, https://doi.org/10.17875/gup2021-1610.

[26]Schäfer, Armin und Steiner, Nils D.: How education, generation and gender jointly structure green and radical right voting. West European Politics (2025), online first, 1-28.

[27]Knutsen: Social Class.

[28]Kittilson, Maul. C.: Gender and political behavior, in:

Oxford Research Encyclopedia of Politics, Online 2016, https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.71.

[29]Cheron, Lou: Gender and generational shifts in UK voting trend: What should we think?, in: Political Studies Association, 24.06.2024, URL: https://www.psa.ac.uk/psa/news/gender-and-generational-shifts-uk-voting-trends-what-should-we-think [eingesehen am 25.03.2025].