Ein Konzept, viele DeutungenWie Menschen über ihre Zufriedenheit mit der Demokratie nachdenken

Bereits in der zwölften Ausgabe des Demokratie-Dialogs fragten wir danach, was unsere Befragten im Niedersächsischen Demokratie-Monitor (NDM) – oder in anderen Bevölkerungsumfragen – eigentlich unter der Frage nach ihrer Demokratiezufriedenheit verstehen.[1] Ein Blick in die Forschungsliteratur verdeutlichte bereits, dass hinsichtlich dieser Frage keine Einigkeit herrscht.[2] Während einzelne Forscher*innen aufgrund dieser Unsicherheit dafür plädieren, das Item Demokratiezufriedenheit in Befragungen nicht zu verwenden,[3] möchten wir in diesem Beitrag untersuchen, wie sich die Antworten der Bürger*innen auf die Frage nach ihrer Zufriedenheit mit dem Zustand der Demokratie konzeptionell interpretieren lassen. Da die Frage nach der Demokratiezufriedenheit bereits seit 1973 in mehr als 2.000 Umfragen in 140 Ländern gestellt wurde,[4] tragen wir mit dieser Analyse dazu bei, diesen unvergleichlichen Datenschatz besser nutzbar zu machen. Zudem hilft uns die Analyse dabei, die Daten, die wir im Niedersächsischen Demokratie-Monitor erheben, besser zu interpretieren.

Um der Frage nach dem Bedeutungsgehalt der Demokratiezufriedenheit nachzugehen, fassen wir im folgenden Abschnitt die Ergebnisse unserer ersten Untersuchung im Demokratie-Dialog kurz zusammen. Anschließend werten wir die Daten eines von uns im Rahmen des NDM durchgeführten Online-Probings aus. In einem Probing werden die Teilnehmer*innen einer Bevölkerungsumfrage gebeten zu berichten, wie sie eine Frage, die sie gerade beantwortet haben, verstanden haben. So konnten wir herausarbeiten, dass unsere Befragten sehr unterschiedlich über Demokratie nachdenken. Unterschiede in der Interpretation dessen, was Demokratie sein sollte, finden wir insbesondere zwischen den zufriedenen und den unzufriedenen Befragten.

Der Bedeutungsgehalt von Demokratiezufriedenheit

Ausgehend von David Eastons[5] Unterscheidung zwischen spezifischer und diffuser Systemunterstützung stellt Pippa Norris die Unterstützung eines politischen Systems als Kontinuum dar.[6] Der Pol der spezifischen Systemunterstützung bezieht sich auf einzelne politische Akteur*innen, ist stark geprägt von deren wahrgenommener Leistungsbilanz und damit auch abhängig von den (partei-)politischen Präferenzen der Befragten. Am entgegengesetzten Ende des Kontinuums beschreibt die diffuse Systemunterstützung die prinzipielle Unterstützung der Bürger*innen für demokratische Werte. Doch orientieren sich auch unsere Befragten an einem solchen, aus der politikwissenschaftlichen Theoriediskussion stammenden Verständnis von Demokratie? Und wenn ja: Auf welche Position dieses Kontinuums zielt die Frage nach der Demokratiezufriedenheit?

Bereits im eingangs zitierten Beitrag konnten wir basierend auf der Datengrundlage des Niedersächsischen Demokratie-Monitors 2021[7] zeigen, dass sowohl das Vertrauen in die Landesregierung als auch die prinzipielle Unterstützung der repräsentativen Demokratie einen deutlich positiven Effekt auf die Zufriedenheit mit der Demokratie hat. Auch eine positive Wahrnehmung der Problemlösungskompetenz der Politik hat einen positiven, aber deutlich schwächeren Effekt auf die Demokratiezufriedenheit.[8] Wir interpretierten dieses Ergebnis als Bestätigung dafür, dass die Frage nach Demokratiezufriedenheit Antworten hervorruft, die sowohl durch spezifische als auch durch diffuse Demokratieunterstützung geprägt sind.

Statt Fragen zum Bedeutungsgehalt der Demokratiezufriedenheit zu klären, stellt uns diese Erkenntnis indes vor neue Herausforderungen. Wenn sowohl die Leistungsbilanz der Demokratie als auch deren Wertebasis das Demokratieverständnis unserer Befragten prägt, so müssen wir schließen, dass die Frage sehr unterschiedliche Konnotationen auslöst. Allerdings konnten wir zeigen, dass das Demokratieverständnis über Altersgruppen, Geschlechter und Bildungsniveaus hinweg homogen zu sein scheint. Damit haben wir mit der Demokratiezufriedenheit zwar einen »zuverlässigen zusammenfassenden Indikator zur Verfügung […], der es uns erlaubt, die Wertschätzung der Bürger*innen in Niedersachsen für die Demokratie zu analysieren«[9]. Der genaue Bedeutungsgehalt dieses Indikators bleibt damit aber weiterhin im Verborgenen.

Online-Probing zur Demokratiezufriedenheit

Der vorliegende Beitrag greift einen Lösungsvorschlag auf, den wir in der zwölften Ausgabe des Demokratie-Dialogs thematisierten: ein sogenanntes Probing im Anschluss an die Frage nach der Demokratiezufriedenheit. In einem Probing werden die Teilnehmer*innen eines Surveys gebeten zu beschreiben, was genau ihnen bei der Beantwortung einer Frage durch den Kopf gegangen ist. Ein solches Probing zur Demokratiezufriedenheit haben wir im Online-Pretest zur Vorbereitung des Niedersächsischen Demokratie-Monitors NDM 2023[10] durchgeführt.

Im Zuge der Weiterentwicklung der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage Sozialwissenschaften (ALLBUS) haben Karin Kurz, Peter Prüfer und Margrit Rexroth zwei Probing-Verfahren zur Untersuchung des Frageverständnisses unter Teilnehmer*innen eines Surveys vorgeschlagen:[11] ein Comprehension Probing und ein Category Selection Probing. Ein Comprehension Probing soll uns helfen herauszufinden, was den Teilnehmer*innen bei der Beantwortung der Frage durch den Kopf gegangen ist. In einem Category Selection Probing bitten wir die Teilnehmer*innen zu begründen, warum sie eine bestimmte Antwortkategorie ausgewählt haben. So können wir Schlüsse über die der Antwort zugrunde liegende Interpretation der abgefragten Begriffe ziehen.

In unserer im Frühjahr 2023 durchgeführten Online-Umfrage haben wir die mehr als tausend Befragten zunächst gebeten, uns zu sagen, wie zufrieden sie »ganz allgemein mit dem Zustand der Demokratie in Deutschland«[12] sind. Ihre Antwort konnten die Befragten mithilfe einer fünfstufigen Skala (sehr zufrieden, eher zufrieden, teils/teils, eher unzufrieden, sehr unzufrieden) ausdrücken. Direkt im Anschluss an diese Frage forderten wir eine zufällig ausgewählte Hälfte der Befragten auf, an einem Comprehension Probing teilzunehmen.[13] Die andere Hälfte der Befragten wurde gebeten, an einem Category Selection Probing teilzunehmen.[14] Die jeweilige Antwort auf diese Probing-Fragen konnten die Teilnehmer*innen der Online-Umfrage offen in einem Texteingabefeld formulieren.

Ergebnisse des Online-Probings

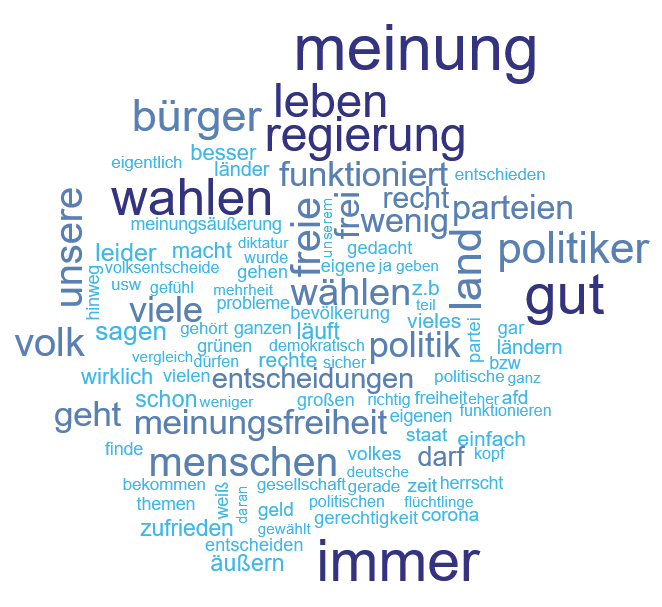

In einem ersten Analyseschritt erstellten wir eine Wortwolke, in der die in den offenen Antworten auf beide Fragen genannten Begriffe entsprechend der Häufigkeit ihrer Nennung mit unterschiedlichen Schriftgrößen dargestellt werden (siehe Abbildung 1). Je häufiger ein Begriff genannt wurde, desto größer erscheint er in der Wortwolke. Sogenannte Stoppworte wie aber, dass oder zum, die in deutschsprachigen Texten häufig auftreten, aber keine Relevanz für den Inhalt des Textes haben, werden dabei ausgeschlossen.[15] Die Wortwolken verwenden wir nun als einen ersten Zugang zum Untersuchungsgegenstand, der uns einen Überblick über häufige Begriffe in den Antworten gibt.

Die Frage nach der Demokratiezufriedenheit weckt mit Begriffen wie Wahlen, Bürger und Meinungsfreiheit also Assoziationen, die demokratische Grundwerte repräsentieren und damit in den Bereich der diffusen Systemunterstützung fallen. Gleichzeitig deuten Begriffe wie Regierung, Meinung, Parteien und Politiker eher auf eine Bewertung der Leistungsbilanz von Politik hin, die der spezifischen Systemunterstützung zuzurechnen wäre. Insofern führen die Ergebnisse des Online-Probings noch nicht über bereits etabliertes Wissen zum Item Demokratiezufriedenheit hinaus: Es misst offenbar Vorstellungen, die auf dem gesamten Kontinuum von spezifischer bis diffuser Systemunterstützung anzusiedeln sind – es ist damit ein gutes zusammenfassendes, aber auch ein wenig präzises Maß.

Insbesondere bleibt weiterhin offen, ob sich das Demokratieverständnis zwischen bestimmten Bevölkerungsgruppen unterscheidet. Da wir bereits zeigen konnten, dass Alter, Geschlecht und Bildung nur geringen Einfluss auf das Demokratieverständnis der Befragten haben, untersuchen wir im nächsten Schritt, ob vielleicht die Zufriedenheit mit der Demokratie selbst einen Einfluss auf das Demokratieverständnis hat – wir drehen unsere Frage also um. Anders gesagt: Möglicherweise haben Menschen, die unzufrieden mit dem Zustand der Demokratie sind, eine ganz andere Vorstellung davon, was eine Demokratie überhaupt ist – oder sein sollte –, als Menschen, die zufrieden mit ihr sind. Wieder nutzen wir Wortwolken, die wir nun jeweils einzeln für die Gruppe der Zufriedenen und jene der Unzufriedenen[16] erstellen (siehe Abbildungen 2 und 3).

|

|

Beim Blick auf die Wortwolke der Zufriedenen fällt auf, dass mit Wahlen und Meinungsfreiheit zwei demokratische Grundprinzipien deutlicher hervortreten als in der Wortwolke der gesamten Befragtengruppe in Abbildung 1. Keine Rolle spielen bei den Zufriedenen hingegen Parteien und Politiker.

In der Wortwolke der Unzufriedenen hingegen sind es Begriffe wie Meinung, Bürger, Volk und Entscheidungen, die den Reflexionsprozess bei der Beantwortung der Frage nach der Demokratiezufriedenheit prägen. Etwas weniger prominent, aber doch deutlich sichtbar finden sich zudem nur bei den Unzufriedenen Begriffe wie Ausländer, Flüchtlinge, Corona und Grüne. Insgesamt scheint diese Sammlung von Begriffen auf radikal-rechtspopulistische Einstellungsmuster, einen völkischen Demokratiebegriff und einen von den Befragten empfundenen Mangel an Leistungsfähigkeit des politischen Systems hinzuweisen.

Wenn wir die Ergebnisse der Wortwolken für die Gruppe der Zufriedenen und der Unzufriedenen vergleichen, finden sich also erste Hinweise darauf, dass die Zufriedenen den Zustand der Demokratie in Deutschland eher im Lichte der Garantie demokratischer Grundrechte sowie demokratischer Werte und Prinzipien interpretieren. Die Unzufriedenen hingegen betonen konkrete politische Probleme und parteipolitische Polarisierung.[17] Doch lässt sich diese Interpretation der Wortwolken auch in einer stärker systematisierenden sozialwissenschaftlichen Analyse erhärten?

Um eine Untersuchung der Antworten aus dem Online-Probing durchzuführen, haben wir jede einzelne Antwort in einem manuellen Kodierprozess einer der folgenden Kategorien zugeordnet: politische Institutionen, politische Akteure, politische Probleme sowie demokratische Prinzipien und Werte. Eine Argumentation, die von demokratischen Werten und Prinzipien geprägt ist, interpretieren wir als eine diffuse Systemunterstützung (oder – je nach Antwort auf die Frage nach der Demokratiezufriedenheit – auch als diffuse Systemkritik). Antworten, die in die Kategorien politische Probleme und politische Akteure fallen, interpretieren wir als eine spezifische Systemunterstützung (oder auch als spezifische Systemkritik). Der Code politische Institutionen wurde insgesamt nur acht Mal und damit so selten vergeben, dass er in einer statistischen Analyse nicht berücksichtigt werden kann.

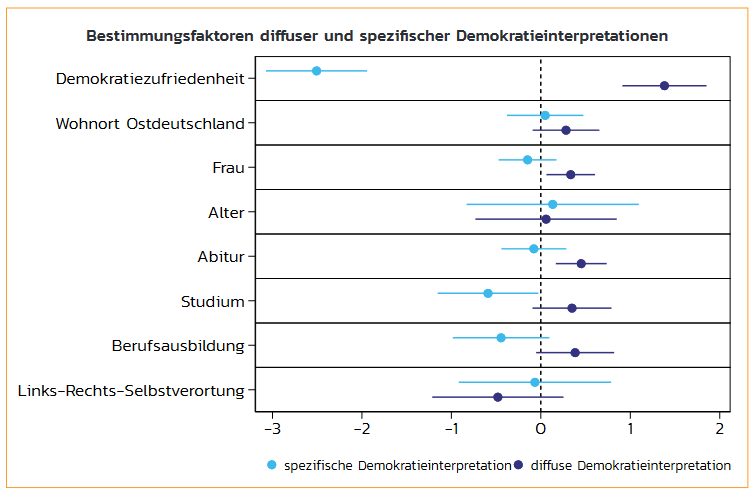

So generieren wir zwei neue Variablen: diffuse Demokratiewahrnehmung und spezifische Demokratiewahrnehmung. Die Variable diffuse Demokratiewahrnehmung nimmt den Wert 1 an, wenn demokratische Prinzipien genannt werden, und den Wert 0, wenn dies nicht der Fall ist. Die Variable spezifische Demokratiewahrnehmung erhält den Wert 1, wenn politische Probleme oder Akteure genannt werden, und den Wert 0, wenn dies nicht der Fall ist. Diese Variablen nutzen wir dann als abhängige Variablen in einer logistischen Regression, um zu analysieren, ob ein diffuses oder spezifisches Demokratieverständnis systematisch mit der Demokratiezufriedenheit zusammenhängt. Zusätzlich können wir in diesen Regressionsanalysen überprüfen, inwiefern auch andere Faktoren wie Alter, Geschlecht, Bildung, ein Wohnort in Ost- oder Westdeutschland[18] sowie die Selbsteinstufung auf einer Links-Rechts-Achse die Demokratiewahrnehmung unserer Befragten prägen.[19] Mithilfe einer logistischen Regression schätzen wir dann, wie stark die verschiedenen erklärenden Variablen auf die Wahrscheinlichkeit einwirken, dass ein bestimmtes Ereignis – in unserem Fall also eine spezifische oder diffuse Demokratiewahrnehmung – eintritt.

Die zentrale erklärende Variable ist die Demokratiezufriedenheit. Sie ist ursprünglich fünfstufig kodiert (1 – sehr unzufrieden bis 5 – sehr zufrieden), wird für diese Analyse aber so umgeformt, dass der Wert 0 für das Minimum und der Wert 1 für ihr Maximum steht.[20] Auch die übrigen erklärenden Variablen (Geschlecht, Alter, Bildung, Links-Rechts-Selbstverortung und Wohnort in Ost- oder Westdeutschland) werden – sofern sie nicht bereits dichotom kodiert sind[21] – so umgeformt, dass sie von 0 bis 1 reichen, damit die Regressionskoeffizienten zu allen Variablen leicht miteinander vergleichbar sind. Diese Koeffizienten zeigen an, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine*r Befragte*r eine spezifische oder diffuse Demokratiewahrnehmung hat, je nachdem, wie zufrieden sie*er mit der Demokratie ist, wie alt oder gebildet sie*er ist, ob sie*er ein Mann oder eine Frau ist und ob sie*er in Ost- oder Westdeutschland wohnt (siehe Abbildung 4).

Die Koeffizienten für eine von spezifischer Systemunterstützung geprägte Demokratiewahrnehmung sind als hellblaue Kreise dargestellt. Dunkelblaue Kreise stehen für eine Demokratieinterpretation, die sich an diffuser Systemunterstützung orientiert. Links und rechts der Kreise finden sich Linien, die das Konfidenzintervall rund um den Koeffizienten markieren. Schneiden diese Linien den als gestrichelte vertikale Linie eingezeichneten Wert 0, ist der entsprechende Koeffizient statistisch nicht signifikant. Mit anderen Worten: Wir können nicht sicher sein, dass der auf der Grundlage der Beobachtungen in unserer Stichprobe geschätzte Koeffizient auf die Grundgesamtheit, also alle Menschen zwischen 18 und 74 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland, übertragen werden kann.

Zweifelsfrei lässt sich ablesen, dass die Demokratiezufriedenheit einen ganz erheblichen Einfluss darauf hat, ob ein*e Befragte*r Demokratie spezifisch oder diffus interpretiert. Menschen, die mit dem Zustand der Demokratie in Deutschland sehr zufrieden sind, haben eine nur geringe Wahrscheinlichkeit, Demokratie problem- und akteursorientiert wahrzunehmen. Umgekehrt neigen jene Menschen, die sich zufrieden mit dem Zustand der Demokratie in Deutschland zeigen, eher zu einer diffusen Demokratieinterpretation. Wenn sie über ihre Zufriedenheit mit der Demokratie nachdenken, beziehen sich die Zufriedenen demnach deutlich öfter auf grundlegende Prinzipien der Demokratie als auf Akteure und Probleme. Hinzu kommen Effekte von Geschlecht und Bildung: Frauen und besser Gebildete (Abitur und Studium) stützen sich mit höherer Wahrscheinlichkeit auf eine diffuse, auf demokratischen Werten beruhende Argumentation als der Rest der Befragten. Im Vergleich zur Demokratiezufriedenheit sind diese Effekte jedoch deutlich geringer.

Auf der Grundlage der in Abbildung 4 gezeigten Ergebnisse unserer Regressionsmodelle können wir schließlich berechnen, dass Personen, die sehr zufrieden mit dem Funktionieren der Demokratie sind, mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 Prozent eine diffuse Argumentation verfolgen. Umgekehrt argumentieren die Unzufriedenen lediglich mit einer Wahrscheinlichkeit von 24 Prozent mit einer diffusen Demokratiewahrnehmung. Der Unterschied zwischen Zufriedenen und Unzufriedenen liegt also bei 31 Prozentpunkten. Für Frauen liegt die Wahrscheinlichkeit bei 42 Prozent (Männer: 35 Prozent) und bei Menschen mit Abitur bei 45 Prozent (ohne Abitur: 35 Prozent). Auch hier zeigt sich also, dass die Demokratiezufriedenheit einen deutlich stärkeren Effekt auf die Demokratiewahrnehmung hat als die soziodemografischen Merkmale.

Zusammenfassung

Unsere Ergebnisse zeigen einen starken Zusammenhang zwischen Demokratiewahrnehmung und Demokratiezufriedenheit. Befragte, die sich zufrieden mit dem Zustand der Demokratie zeigen, neigen eher dazu, in prinzipieller und wertegebundener Weise über Demokratie nachzudenken. Sie argumentieren in Anlehnung an Muster diffuser Systemunterstützung, entsprechend der oben eingeführten Systematik von Pippa Norris beziehungsweise von David Easton.[22] Jene Menschen hingegen, die unzufrieden mit dem Zustand der Demokratie sind, nennen eher parteipolitisch geprägte, spezifische Probleme oder einzelne politische Akteure; ihr Nachdenken über Demokratie ist demnach geprägt von Argumenten, die an eine spezifische Systemunterstützung erinnern.

Doch was bedeutet dieses Ergebnis nun für das Item Demokratiezufriedenheit, das seit Jahrzehnten in einer Reihe von nationalen und internationalen Umfragen verwendet wurde und immer noch wird? Analysen, die das Item als zusammenfassendes Maß nutzen wollen, müssten berücksichtigen, dass die Befragten die Frage unterschiedlich interpretieren. Diejenigen, die sich zufrieden zeigen, sind vornehmlich zufrieden mit den Werten und Prinzipien der repräsentativen Demokratie, unabhängig von Politik und Leistungsbilanz der aktuellen Amtsinhaber*innen. Jene hingegen, die sich unzufrieden äußern, tun dies insbesondere in Bezug auf einzelne Akteure und deren empfundene Problemlösungsfähigkeit. Die Werte und Prinzipien der Demokratie sind in ihrer Argumentation nachrangig. Hinzu kommt, dass die Unzufriedenen in ihrem Nachdenken über Demokratie häufig Schlagwörter wie Volk, Migration, Grüne und Ausländer verwenden. Daraus schließen wir, dass diese Personen oftmals rechtsextreme, völkische und sozialchauvinistische Einstellungen vertreten. Dies verdeutlicht die Problematik der Interpretation des Items Demokratiezufriedenheit: Rechtsextreme Einstellungen sind nicht mit Werten und Prinzipien der repräsentativen Demokratie vereinbar, sodass eine sinnvolle Interpretation einer Variable, die nach der Demokratiezufriedenheit fragt, bei dieser Personengruppe unmöglich wird.

Wenn sich die Ergebnisse dieser Analyse in weiteren Untersuchungen bestätigen lassen, müssten wir über das Item und seine Interpretation neu nachdenken. Es wäre dann kein zusammenfassendes Maß der Systemunterstützung, sondern ein Indikator, der uns Aufschluss über grundlegend verschiedene Bilder der Demokratie in den Köpfen der Befragten liefert. Statt Zufriedenheit mit der Demokratie zu messen, führt uns das Item möglicherweise eher auf die Spur von liberalen oder von autoritären Demokratievorstellungen.

Literaturverzeichnis

Canache, Damarys/Mondak, Jeffery J./Seligson, Mitchell A.:

Meaning and Measurement in Cross-National Research on Satisfaction with Democracy, in: Public Opinion Quarterly, Jg. 65 (2001), H. 4, S. 506–528, https://doi.org/10.1086/323576.

Easton, David: The political system. An Inquiry into the State of Political Science, New York 1953.

Easton, David: A Re-Assessment of the Concept of Political Support, in: British Journal of Political Science, Jg. 5 (1975), H. 4, S. 435–457.

Harfst, Philipp: Was genau erfragen wir eigentlich, wenn wir nach »Demokratiezufriedenheit« fragen?, in: Demokratie-Dialog, H. 12/2023, S. 4–13, https://doi.org/10.17875/gup2023-2367.

Harfst, Philipp/Franzmann, Simon T./Kühnel, Steffen M./Fitzpatrick, Sally A./Krug, Laura/Hartmann, Jonah/Schmidt, Sara P./Siepert, Emelie/Zylla, Michael: Niedersächsischer Demokratie-Monitor 2023. Politik in der Vertrauenskrise, Göttingen 2024, https://doi.org/10.17875/gup2024-2651.

Kurz, Karin/Prüfer, Peter/Rexroth, Margrit: Zur Validität von Fragen in standardisierten Erhebungen: Ergebnisse des Einsatzes eines kognitiven Pretestinterviews, in: ZUMA Nachrichten, Jg. 23 (1999), H. 44, S. 83–107.

Norris, Pippa: Democratic Deficit. Critical Citizens Revisited, Cambridge 2011.

Rose, Richard/Mishler, William/Haerpfer, Christian: Democracy and Its Alternatives. Understanding Post-Communist Societies, Baltimore 1998.

Schenke, Julian/Munderloh, Annemieke/Franzmann, Simon T./Kühnel, Steffen: Niedersächsischer Demokratie-Monitor 2021, Göttingen 2021, http://doi.org/10.17875/gup2021-1817.

Valgarðsson, Victor Orri/Devine, Daniel: What Satisfaction with Democracy? A Global Analysis of »Satisfaction with Democracy” Measures, in: Political Research Quarterly, Jg. 75 (2022), H. 3, S. 576–590, https://doi.org/10.1177/10659129211009605.

[1]Vgl. Harfst, Philipp: Was genau erfragen wir eigentlich, wenn wir nach »Demokratiezufriedenheit« fragen?, in: Demokratie-Dialog, H. 12/2023, S. 4–13, https://doi.org/10.17875/gup2023-2367.

[2]Siehe hierzu insbesondere Canache, Damarys/Mondak, Jeffery J./Seligson, Mitchell A.: Meaning and Measurement in Cross-National Research on Satisfaction with Democracy, in: Public Opinion Quarterly, Jg. 65 (2001), H. 4, S. 506–528, https://doi.org/10.1086/323576.

[3]So zum Beispiel Rose, Richard/Mishler, William/Haerpfer, Christian: Democracy and Its Alternatives. Understanding Post-Communist Societies, Baltimore 1998.

[4]Vgl. Valgarðsson, Victor Orri/Devine, Daniel: What Satisfaction with Democracy? A Global Analysis of »Satisfaction with Democracy” Measures, in: Political Research Quarterly, Jg. 75 (2022), H. 3, S. 576–590, hier S. 577.

[5]Vgl. Easton, David: The Political System. An Inquiry into the State of Political Science, New York 1953; Easton, David: A Re-Assessment of the Concept of Political Support, in: British Journal of Political Science, Jg. 5 (1975), H. 4, S. 435–457.

[6]Vgl. Norris, Pippa: Democratic Deficit. Critical Citizens Revisited, Cambridge 2011, hier S. 24.

[7]Vgl. Schenke, Julian et al.: Niedersächsischer Demokratie-Monitor 2021, Göttingen 2021, http://doi.org/10.17875/gup2021-1817.

[8]Vgl. Harfst: Demokratiezufriedenheit, S. 9.

[9]Harfst: Demokratiezufriedenheit, S. 12.

[10]

Für eine detaillierte Beschreibung des Online-Pretests siehe Harfst, Philipp et al.: Niedersächsischer Demokratie-Monitor NDM 2023. Politik in der Vertrauenskrise, Göttingen 2024, hier S. 6, https://doi.org/10.17875/gup2024-2651.

[11]Vgl. Kurz, Karin/Prüfer, Peter/Rexroth, Margrit: Zur Validität von Fragen in standardisierten Erhebungen. Ergebnisse des Einsatzes eines kognitiven Pretestinterviews, in: ZUMA Nachrichten, Jg. 23 (1999), H. 44, S. 83–107.

[12]Im Niedersächsischen Demokratiemonitor fragen wir seit 2019 nach dem Zustand der Demokratie. Eine andere mögliche Formulierung, die statt nach dem Zustand nach dem Funktionieren der Demokratie fragt, haben wir einer zufällig ausgewählten Hälfte der Befragten vorgelegt, um zu testen, ob die unterschiedlichen Formulierungen einen Unterschied machen. Eine anschließende Untersuchung hat ergeben, dass zwischen den beiden Fragevarianten keine Unterschiede bestehen.

[13]Die exakte Formulierung der ersten Variante der Probing-Frage lautet: »Als Sie eben die Frage nach dem Zustand der Demokratie in Deutschland beantwortet haben, an was haben Sie da gedacht? Was ist Ihnen alles durch den Kopf gegangen, bis Sie die Antwort gegeben haben?«

[14]Die exakte Formulierung der zweiten Variante der Probing-Frage lautet: »Was macht Sie [sehr zufrieden/eher zufrieden/eher unzufrieden/sehr unzufrieden] mit dem Zustand der Demokratie in Deutschland?« beziehungsweise: »Warum haben Sie auf die Frage nach dem Zustand der Demokratie in Deutschland [mit ›teils/teils‹ / ›weiß nicht‹] geantwortet?«

[15]Darüber hinaus haben wir folgende Worte herausgefiltert, die die anderen Begriffe sehr deutlich überlagert haben: Demokratie, Deutschland und mehr.

[16]Als Zufriedene bezeichnen wir Befragte, die auf die Fragen nach ihrer Zufriedenheit mit dem Zustand beziehungsweise dem Funktionieren der Demokratie mit »sehr zufrieden« oder »eher zufrieden« geantwortet haben. Unzufriedene sind diejenigen, die sich als sehr unzufrieden oder eher unzufrieden bezeichnen. Unberücksichtigt bei dieser Analyse bleiben jene Befragten, die teils/teils geantwortet haben.

[17]Für eine detaillierte Analyse gesellschaftlicher und parteipolitischer Polarisierung in Niedersachsen siehe Harfst et al.: NDM 2023, hier insb. S. 32 ff.

[18]Der Online-Pretest zum NDM 2023 war nicht auf Niedersachsen beschränkt, sondern wurde bundesweit durchgeführt. Details zum Online-Pretest finden sich in Harfst et al.: NDM 2023, S. 6.

[19]Eine weitere Variable in der Analyse berücksichtigt, ob ein Comprehension oder ein Category Selection Probing durchgeführt wurde. In keiner unserer Analysen ist sie statistisch signifikant, sodass wir schließen können, dass die Art des Probings keinen Einfluss auf das Ergebnis hat. Daher wird die Variable in allen Modellen zwar berücksichtigt, aber in der Präsentation der Ergebnisse nicht gezeigt.

[20]Technisch gesprochen wird von den Ausgangswerten, die von 1 bis 5 reichen, zunächst der Wert 1 abgezogen, dann wird durch 4 geteilt. Die neuen Werte der rekodierten Variable reichen nach dieser Umformung von 0 bis 1.

[21]Folgende Variablen sind bereits dichotom (also 0 und 1) kodiert: Geschlecht: weiblich, Abitur, Studium, Berufsausbildung, Wohnort: Ostdeutschland.

[22]Vgl. Norris: Democratic Deficit; Easton: The Political System sowie Easton: Concept of Political Support.